LES PASTELS DE MARIE-LYDIE

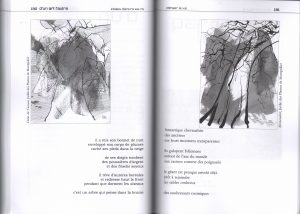

MARIE-LYDIE cède à la tentation, cette tentation qui fait que l’artiste, face à la réalité, ne la voit pas, mais joue avec elle et en tire des arpèges de symboles. Elle cligne les paupières et, à travers le flou qui en résulte, filtre les formes, épure les lignes, irise les couleurs jusqu’à ne garder du monde que le prétexte de sa peinture.

Et naissent de ce jeu des sens et de l’esprit des visages, certes, avec bouche et regard, nez et oreilles, mais de nul être incarné, tant leur beauté formelle et quasi mystique les éloigne infiniment de tout « modèle » humain. Apparaissent aussi des mains, êtres à part entière, des mains qui flottent comme algues au gré de leur rêve, des mains qui mentent ostensiblement leur réalité de mains ; Et puis surnagent encore de cette quête des papillons-obsessions, immenses palettes à l’échelle des visages, incrustés parfois dans la chair même des personnages, ou ne s’en détachant qu’à grand peine. Pour le reste, ne cherchez pas : vous ne trouverez guère autre chose qu’un flou idéal, une nuit lumineuse où tout est possible mais en silence.

Ainsi s’élabore sous nos yeux, un nouvel univers qui ne trouve sa plénitude que dans l’extrême dépouillement des éléments qui le composent. Car ce que l’oeil de l’artiste a jalousement élu, est appelé à palpiter sa vie seconde sur de frêles supports de papier, et MARIE-LYDIE n’interpose entre ce support et le geste qui donne vie que le seul film du pigment coloré.

La poussière du pastel est répandue, effleurée, pressée, persuadée, jusqu’à se muer en un modèle parfait et parfaitement contrôlé, au point que les lignes elles-mêmes semblent naître des volumes.

Et puis la tentation trouve sa justification : l’être impossible aux yeux immenses ouverts sur l’espace a pris vie, et sans doute sa vie est-elle plus réelle cent fois que tous les visages fermés du quotidien que voient nos yeux profanes. Et toutes ces vies ensemble, étrange galerie de portraits qui ne portraiturent personne, recréent un univers où le temps n’existe pas , qui trouve en lui-même sa raison d’être.

Le papillon-femme y plane dans une apesanteur blonde, les paraphes de ses ailes sont une boucle qui recommence là où l’on croit qu’elle finit, et son envol reste indéfiniment retardé, puisque le délice naît de l’intention,

Le papillon-femme y plane dans une apesanteur blonde, les paraphes de ses ailes sont une boucle qui recommence là où l’on croit qu’elle finit, et son envol reste indéfiniment retardé, puisque le délice naît de l’intention,

tout comme cette femme à la douceur persuasive qui apprivoise le papillon encore fermé, et retarde la victoire pour goûter la résistance qui cède. Telle cette autre dont la main frémit à la lisière du voile et ne veut ni le refermer ni l’écarter, tandis que le regard demeure imprégné de toutes les mélancolies passées et à venir, tout présent aboli au bord du geste fatal.

tout comme cette femme à la douceur persuasive qui apprivoise le papillon encore fermé, et retarde la victoire pour goûter la résistance qui cède. Telle cette autre dont la main frémit à la lisière du voile et ne veut ni le refermer ni l’écarter, tandis que le regard demeure imprégné de toutes les mélancolies passées et à venir, tout présent aboli au bord du geste fatal.

Jeu entre le geste et le rêve encore, celui de la liseuse aux lourdes paupières : sa bouche se gonfle sur l’ivresse que dément le froid contact des mains et du livre, mais ce contact même est prétexte à toutes les perversités. . .

Jeu entre le geste et le rêve encore, celui de la liseuse aux lourdes paupières : sa bouche se gonfle sur l’ivresse que dément le froid contact des mains et du livre, mais ce contact même est prétexte à toutes les perversités. . .

Semblable est la griserie des petites filles dont la lèvre avance en un dédain qui cache le baiser : devant elles le papillon, de ses pattes transparentes, esquisse le recul et ne l’achève pas, pris entre la fuite et la fascination , à moins que le papillon-lune n’ait déjà pris possession de la femme enfant et se soit substitué à son oreille, et la froide jouissance de leurs noces immobiles gonfle le buste et donne au regard son éclat lunaire.

Voici la femme de face : le papillon se tourne à son tour pour servir de noeud à son cou : la bouche sourit intérieurement de la plaisanterie, mais vous ne rencontrerez jamais le regard ; car somptueusement poché, il se perd dans une nuit de conjectures et l’on ne sait s’il voudra rire ou songer, mais c’est sans doute le songe qui l’emporte.

Voici la femme de face : le papillon se tourne à son tour pour servir de noeud à son cou : la bouche sourit intérieurement de la plaisanterie, mais vous ne rencontrerez jamais le regard ; car somptueusement poché, il se perd dans une nuit de conjectures et l’on ne sait s’il voudra rire ou songer, mais c’est sans doute le songe qui l’emporte.

Il faudrait interroger encore le pierrot lunaire dont le visage semble la quatrième aile du papillon qu’il baise, les yeux fermés sur le bonheur de leur parfaite ressemblance, l’un et l’autre s’aspirant en une étreinte nacrée sur fond de nuit.

Il faudrait interroger encore le pierrot lunaire dont le visage semble la quatrième aile du papillon qu’il baise, les yeux fermés sur le bonheur de leur parfaite ressemblance, l’un et l’autre s’aspirant en une étreinte nacrée sur fond de nuit.

Parfois le visage se double lui-même, contemple ou fuit son écho visuel, double réalité ou double rêve ? Il est de ces visages doubles qui s’accordent paisiblement de leur dispersion dans l’espace, mais d’autres qui émergent du brouillard d’opaline bleue qui les imbibe encore, avec l’air sinistre d’assassins méditatifs.

Parfois le visage se double lui-même, contemple ou fuit son écho visuel, double réalité ou double rêve ? Il est de ces visages doubles qui s’accordent paisiblement de leur dispersion dans l’espace, mais d’autres qui émergent du brouillard d’opaline bleue qui les imbibe encore, avec l’air sinistre d’assassins méditatifs.

C’est quelque chose d’imperceptible dans l’expression qui transforme ces êtres en femmes plutôt qu’en hommes (Sexualité toute relative d’ailleurs puisqu’elle est dépouillée d’anecdote) la chevelure même étant anecdote.

Voici un Ironique au visage de cire, qui a choisi pour ressemblance une pomme de pourpre noire et qui, prêt à prendre sa tête entre ses mains, semble tourner le monde en comptine désabusée.

Voici un Ironique au visage de cire, qui a choisi pour ressemblance une pomme de pourpre noire et qui, prêt à prendre sa tête entre ses mains, semble tourner le monde en comptine désabusée.

Il est frère de cet autre à l’allure d’un grand champignon sulfureux, casqué d’un papillon retourné en guise de chapeau, très sérieusement comique avec son teint de volcan ! C’est un habitant de la nuit, et il n’est pas le seul.

Il est frère de cet autre à l’allure d’un grand champignon sulfureux, casqué d’un papillon retourné en guise de chapeau, très sérieusement comique avec son teint de volcan ! C’est un habitant de la nuit, et il n’est pas le seul.

Elle émane de la nuit aussi la femme en albâtre rosé dont les mains volent autour d’un papillon couleur de terre de tombe.

Elle émane de la nuit aussi la femme en albâtre rosé dont les mains volent autour d’un papillon couleur de terre de tombe.

Et cette autre ressuscitée, trahie par son collier de perles d’un autre âge , qui sourit aux mondes interdits.

Et cette autre ressuscitée, trahie par son collier de perles d’un autre âge , qui sourit aux mondes interdits.

Ou cette femme au regard têtu sous un front têtu qui maîtrise, pressé contre elle, un terrible papillon de braise ardente ; dominant la volupté de la brûlure, elle joue sur le corps-guitare de sa proie, orgueilleusement absente.

Ou cette femme au regard têtu sous un front têtu qui maîtrise, pressé contre elle, un terrible papillon de braise ardente ; dominant la volupté de la brûlure, elle joue sur le corps-guitare de sa proie, orgueilleusement absente.

Arrêtons-nous enfin devant la prêtresse de cet univers où les passions sont des élans retenus, où la jouissance est promesse plus que consommation. A force de réduire la pulpe des choses à leur contour très pur, à force d’immobiliser le désir dans un instant d’éternité, voici la femme devenue Nonne. Elle n’a plus besoin de toucher les papillons symboliques, l’extase naît du seul regard d’amour qu’elle porte sur leur nuit reconnue. Car les voilà dépouillés de leur éclat trompeur, feuilles fanées déjà proches de la terre, et en cela même devenus enfin frères, dans une réconciliation née de tous les affrontements surmontés. Le fond rouge de mars et la robe de bure ont la douleur poignante des choses sans fard, illuminées de la beauté intérieure du visage : car il est l’envers du masque, la mort du mensonge, l’âme à vif dans la transparence absolue du regard.

Arrêtons-nous enfin devant la prêtresse de cet univers où les passions sont des élans retenus, où la jouissance est promesse plus que consommation. A force de réduire la pulpe des choses à leur contour très pur, à force d’immobiliser le désir dans un instant d’éternité, voici la femme devenue Nonne. Elle n’a plus besoin de toucher les papillons symboliques, l’extase naît du seul regard d’amour qu’elle porte sur leur nuit reconnue. Car les voilà dépouillés de leur éclat trompeur, feuilles fanées déjà proches de la terre, et en cela même devenus enfin frères, dans une réconciliation née de tous les affrontements surmontés. Le fond rouge de mars et la robe de bure ont la douleur poignante des choses sans fard, illuminées de la beauté intérieure du visage : car il est l’envers du masque, la mort du mensonge, l’âme à vif dans la transparence absolue du regard.

A travers toutes ces femmes rêvées et leurs complices, mains, papillons, brumes, frères masculins parfois, c’est d’un domaine lointain qu’il est question, d’une conscience qui n’est pas que l’inconscient exprimé par l’artiste, mais aussi une part de notre inconscient à tous. C’est un monde où la communication se passe de signes, car elle se perçoit instantanément dans le silence échangé, où l’essentiel est regard et langage sans parole.

Ce sont des modulations, répétées chaque fois sur une gamme un peu différente, d’un long rêve intérieur, qui a choisi les images colorées plutôt que les mots ou les notes pour se dire. C’est un secret qui répugne à se répandre, qu’il faut approcher sans tumulte intérieur ni extérieur, pour le partager à demi.

Au-delà de la solitude qui semble imprégner ces Pastels de prime abord, le spectateur attentif saisira l’occasion de jouer à son tour avec les apparences et de retrouver un mode privilégié de compréhension des êtres, celui qui passe intuitivement à travers le frémissement des mains, à travers le langage éloquent des demi-teintes et des éclatements sourds.

Après une plongée dans cet univers tout éclairé de l’intérieur, prêt à dire et à faire mais se retenant pour garder à la parole et au geste toute leur merveilleuse densité première, nous prolongerons peut-être en nous-mêmes la complicité nouvelle apprise et cèderons à notre tour à la tentation : jouer à dévoiler la vérité des êtres.

Annie Devergnas

Rabat, décembre 1980

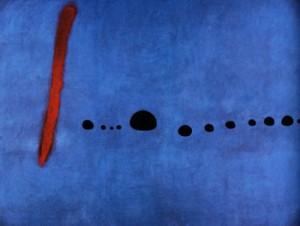

Couverture de l’album ENTRE

Couverture de l’album ENTRE